こんにちは、noriomiと申します。

今回のカテゴリーは「学歴」です。

今回はどこまでが高学歴なのかということです。

高学歴とする基準は人それぞれです。ある人はこの大学から、ある人は別の大学からなど意見は分かれやすいところです。

なのでここで改めてどこからが高学歴なのかを検証していきたいと思います。

Contents

■学歴について

学歴とは人それぞれの学業上のどこの学校をいつどこまで卒業してきたかの経歴となります。

学歴についてウィキペディアというサイトから以下のものを引用させていただきました。

国際標準教育分類 (ISCED 2011) ではレベル0から8までの9段階の学歴水準を規定している[3]。

レベル0 – 就学前教育(幼稚園、保育所、特別支援学校幼稚部等)レベル

レベル1 – 小学校、特別支援学校小学部レベル

レベル2 – 中学校、特別支援学校中学部、専修学校高等課程1年制以上の学科(高等専修学校)レベル

レベル3 – 高等学校、専修学校高等課程2・3年制以上の学科(高等専修学校)、特別支援学校高等部レベル

レベル4 – 専修学校専門課程1年制以上の学科(専門学校)、高等学校専攻科1年制以上の学科、特別支援学校高等部専攻科1年制以上の学科、高等教育機関進学準備(予備校等)、就職準備(職業訓練校等)レベル

レベル5 – 短期大学、高等専門学校、専修学校専門課程2・3年制以上の学科(専門学校)レベル

レベル6 – 大学の学部の学士課程レベル

レベル7 – 大学の大学院の修士課程(博士前期課程)・専門職学位課程レベル

レベル8 – 大学の大学院の博士課程(一貫性博士課程、博士後期課程等)レベル

このようにレベル0~レベル8まで9段階に分かれています。

9段階に分かれていれば単純に3つに分けて考えると

低い レベル0~レベル2

普通 レベル3~レベル5

高い レベル6~レベル8

このように考えられます。

まず日本では基本的に中学校までは義務教育とされていますので、普通であればこの9段階ではレベル2の段階まではほぼすべての人が該当してくると考えられます。

次に高等学校に当たるレベル3ですが、こちらも多くのお方が該当してくると考えられます。実際約9割以上の人は高等学校まで卒業している可能性があります。

なので、もう高等学校を卒業している時点で学歴は低いとされず普通ぐらいになっているわけです。

そして短期大学、専門学校を卒業している場合だとレベル5に該当していて、この場合も普通ぐらいかやや高いぐらいかに分類されてきます。

そして四年制大学を卒業するとレベル6以上となるので基本的には学歴は高い方ということになります。

そして究極は大学院まで出て、修士課程でレベル7、博士課程でレベル8となるわけです。

なので、学歴として考えると四年制大学を卒業していれば高学歴ということになります。

ただこれは一般的な学校歴に当たる定義です。

この四年制大学にも入試難易度は非常に幅広く分かれています。難しい大学、易しい大学など多岐に分かれています。

では次は入試難易度をもとに見ていきたいと思います。

■大学の入試難易度で分類

では大学の入試難易度で分類していきます。

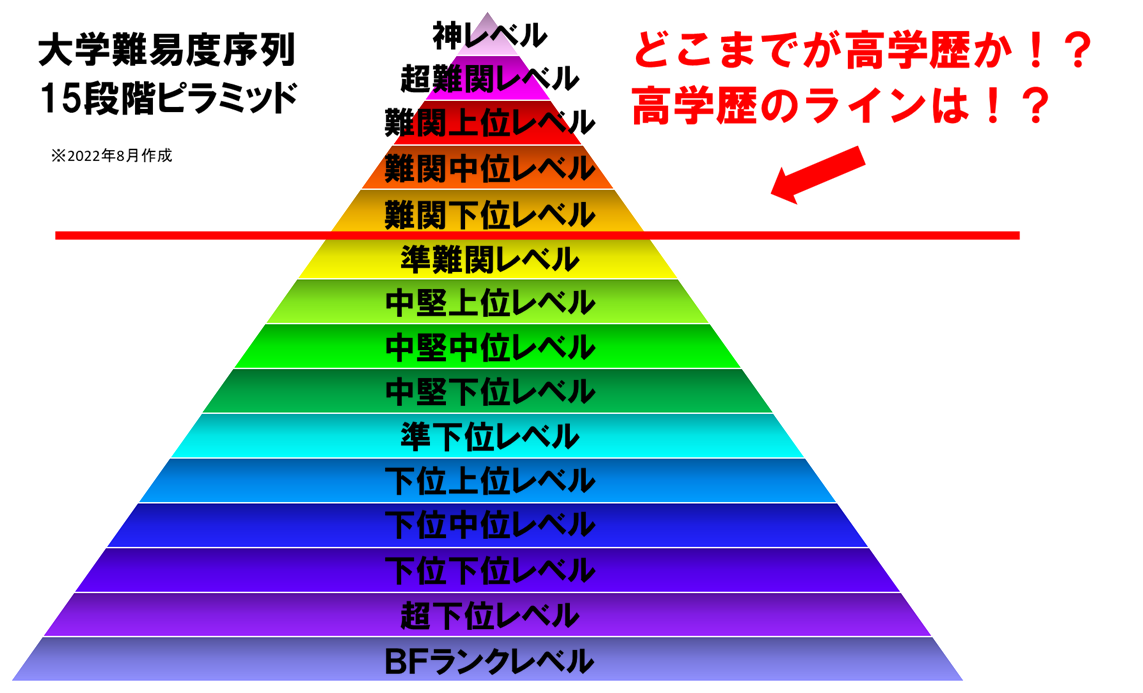

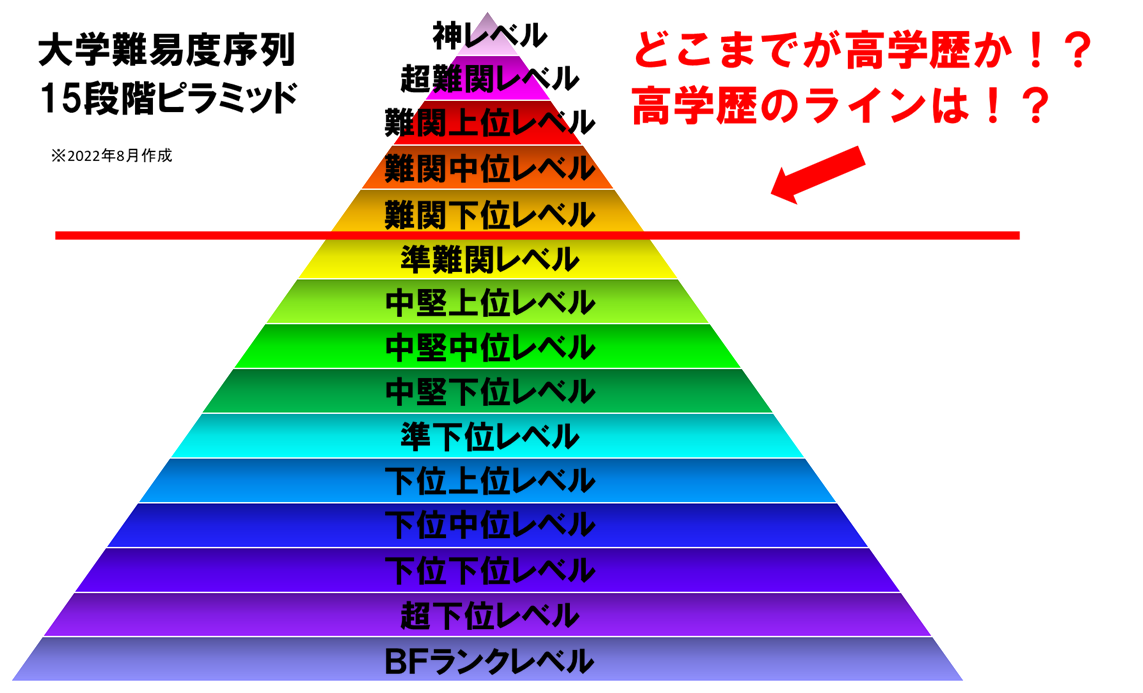

過去に大学難易度序列15段階ピラミッドという記事を述べさせていただきましたが、今回はもう少し簡略化してまとめます。

以下の分類に分けました。

レベル8 偏差値70以上相当・・・東京一工

レベル7 偏差値65以上相当・・・早慶上理 地方旧帝 筑横千

レベル6 偏差値60以上相当・・・GMARCH 関関同立 金岡千広 5S 電農名繊

レベル5 偏差値55以上相当・・・成成明学獨國武 四工大 5山 STARS

レベル4 偏差値50以上相当・・・日東駒専 産近甲龍 文東立松 外外経工佛 北北秋琉室 その他国公立

レベル3 偏差値45以上相当・・・大東亜帝国 摂神追桃 拓玉産大

レベル2 偏差値40以上相当・・・関東上流江戸桜 神姫流兵 明明大工目 南産商法

レベル1 偏差値40未満相当・・・その他私立

このように全部で8つに分類されました。それぞれ今回は例えばレベル1~レベル8までに分けたいと思います。

ではこれも、高い、普通、低いの3つに分類分けするとどうなるでしょうか?

今回は8つのレベルの分類分けなので3つで割り切れません。

ただあえて一般的な基準としては以下のようになります。

低い・・・レベル1~レベル2

普通・・・レベル3~レベル5

高い・・・レベル6~レベル8

このようになりました。

迷ったのはレベル3を低いに分類するか、普通に分類するかです。もしレベル3を低いに分類すると、今度はレベル6を普通に分類することになります。

レベル3は大東亜帝国・摂神追桃レベルで、ここは低いか普通かは意見が分かれるところです。

それに対して、レベル6に当たる、GMARCH・関関同立は一般的には高めであると認識されているケースが多いです。そのこともありレベル6を高いに分類するためにこのようになりました。

ということはやはりGMARCH・関関同立が学歴が高いかどうかの一つのラインとされていることが多い印象です。

一応ここではGMARCH・関関同立が高学歴の1つのラインとしました。

やはりGMARCH・関関同立が高学歴の1つのラインとされています。これは多くの人が初めからわかっていたことなのかもしれません。

では次はなぜGAMRCH・関関同立が高学歴の1つのラインとされているかを見ていきましょう。

■なぜGMARCH・関関同立が高学歴の1つのラインなのか

では早速なぜGMARCH・関関同立が高学歴の1つのラインなのかというところです。

その理由を考えていきましょう。

◇偏差値60

まずこの偏差値60ぐらいであるということです。

確かに偏差値は偏差値を出している会社によって数値は変わってきますが、一般的には偏差値60あたりがGMARCH・関関同立の1つのラインとされています。

この偏差値60とは上位15%程の人だけが到達できるラインです。

受験をすれば偏差値という言葉が出てきますが、一般的には偏差値50がちょうど真ん中あたりとされています。

そして偏差値60を超えてくると結構上位であるという印象になっております。

実際受験勉強でも偏差値60を超えてくるとなるとなかなかハードになってきて誰でも到達できるかとは言い切れないラインとなってきます。

それだけ偏差値60はある程度限られた人にしか到達できない高い領域というように無意識のうちに考えられているということになってきます。それを超えた大学群たちであるからこそGMARCH・関関同立が高学歴の1つのラインとされていると考えられます。

◇学歴フィルタ

新卒の就職活動の時に学歴フィルタという言葉があります。

つまりある一定の大学出身者以上でないと面接すら行わないということです。

特に大企業であればかなりの受験者が出てきます。そうなると一人一人を細かく把握していては時間がかかってしまいます。

なのである一定以上の学歴を持つものだけを面接に招き、それ未満は落とされてしまうというシステムです。

これにおいては賛拒両論は出てきそうですが、実際にまだこうした学歴フィルタは存在しています。

そのラインとされているのがこのGMARCH・関関同立なのです。

確かにGMARCH・関関同立未満のところ、たとえば日東駒専・産近甲龍などで学歴フィルタをしているところもあると思われますが、やはり一番層が厚いのがこのGMARCH・関関同立とされています。

それだけ就職でも1つのラインとされていると考えられます。

◇歴史

歴史も1つの要因とされています。

GMARCH・関関同立の設立年を見ていくと、

慶應義塾大学・・・1920年2月

早稲田大学・・・1920年2月

明治大学・・・1920年4月

同志社大学・・・1920年4月

中央大学・・・1920年4月

法政大学・・・1920年4月

立教大学・・・1922年5月

立命館大学・・・1922年6月

関西大学・・・1922年6月

上智大学・・・1928年5月

関西学院大学・・・1932年3月

青山学院大学・・・1949年

東京理科大学・・・1949年

このようになっていました。青山学院大学と東京理科大学が何月かまでは記載されていませんでした。

一応今回はGMARCH・関関同立だけではなく、さらに上の大学群である、早慶上理も一緒に出してみました。

このように考えると全体的にどの大学も長い歴史を持っていることがわかります。特に明治大学、同志社大学、中央大学、法政大学は実は早稲田大学や慶應義塾大学と比較しても大学令による大学設置の時期を見てもほぼ一緒ぐらいだったことがわかります。

それだけ長い歴史を持っているため信頼を得やすいので、偏差値や就職にもつながってくると考えられます。

◇過去の実績

そして過去の実績です。これは就職や歴史などにも関係してくるのですが、GAMRCH・関関同立は全体的に学生数の多い大規模な大学ばかりです。

学生数が多いということはそれだけ卒業生もかなり多いということになります。OB・OGの数がそれだけ多いということになります。

それだけ多くの卒業生が社会で活躍しているということになります。そう言った過去の実績から信頼関係がある程度構築されているということもあり、これらの大学は高学歴と評価されていることも1つの要因となります。

■四年制大学の高学歴の範囲

では四年制大学の高学歴の範囲ですが、大きく分けて以下のようになります。

私は過去に大学難易度序列15段階ピラミッドということについての記事を書きました。その時の15段階ピラミッドを基準で述べてみたいと思います。

◇神レベル

神レベルです。該当校は「東京一工」です。この大学は日本の最難関国立大学群で、日本の頂点クラスに君臨しています。誰が見ても高学歴で、通常の高学歴を超える超高学歴といっても過言ではないでしょう。

◇超難関レベル

超難関レベルです。該当校は「早慶」「地方旧帝」です。これらの大学は先ほどの東京一工に次ぐ難易度の大学たちです。早慶は私立最難関レベル、地方旧帝は各地方の頂点に君臨する大学たちで、これらの大学も高学歴です。

◇難関上位

難関上位レベルです。該当校は「上理ICU」「筑横千」です。これらの大学は早慶や地方旧帝に次ぐぐらいに難関なところです。基本的には十分に難しくて評価の高い大学たちです。

ただ厳しめの人たちだとこの辺りから高学歴かどうかの意見が多少分かれてくる可能性が出てきますが、基本的にはこのレベル帯も十分高学歴であると考えられます。

◇難関中位

難関中位レベルです。該当校は「明青立同」(GMARCH・関関同立)の上位「金岡千広」「電農名繊」です。

これらの大学も基本的には高学歴とされています。確かに東京一工、早慶、地方旧帝大には及びませんが、大きく分ければこれらに次ぐぐらいに有力な大学たちです。この辺りも基本的には高学歴とされています。

◇難関下位

難関下位レベルです。該当校は「学中法」「関関立」(GMARC・関関同立)の下位「5S」です。

基本的には難関下位ということもあり、難関レベルの中では下位のほうになってきますが、全体からすれば十分難しい上位の大学たちです。ただこの辺りまでを高学歴とする意見が多く、一般的にはこのレベル帯までが高学歴かどうかになってきます。

◇難関下位未満

難関下位未満のレベル帯です。この辺りになると「成成明学獨國武」「日東駒専」「産近甲龍」などの私立大学や「5山」「STARS」「北北秋琉室」などの国公立大学です。

この辺りになると意見はかなり分かれてきます。特に私立大学としてはGMARCH・関関同立よりは下となっていますので、高学歴かどうかは意見が分かれやすいです。

ただ国公立大学については割と高学歴とされているケースが多そうです。

やはり国公立大学は試験の時に入試科目も多いということもあるので、難しいとされるからでしょう。

■まとめ

今回は高学歴とはどこからかについて述べてきました。

基本的には四年制大学を卒業していれば高学歴という基準になってくるのですが、もし四年制大学卒業という範囲だけで考えるとやはり、GMARCH・関関同立あたりが高学歴かどうかの1つのラインとなってくるようです。

実際は、偏差値、学歴フィルタ、歴史、過去の実績など様々な観点で考えても高学歴である1つのラインとしてふさわしいと考えられます。

一般的には東京一工レベルは誰が考えても超高学歴、早慶レベル、地方旧帝レベルは高学歴とされいて、それ以下は徐々に意見が分かれやすくなってきますが、やはりGMARCH・関関同立が大きなラインとなっているようです。

それ未満となると一部としては高学歴として考える方もいるところですが、意見がかなり分かれやすくなるといったところでしょう。

今回はどこまでが高学歴なのかについての記事を述べました。

ここまで読んでくださった方々に感謝を申し上げます。

ありがとうございました。